Analyse comportementale des outils agricoles en milieu naturel

Bruno Merle

Suite à l'accueil enthousiaste manifesté à la parution du Petit Traité sur les Outils, le lecteur impatient et la critique élogieuse me demandent de produire un nouvel exposé sur les outils et machines agricoles. Avant toute chose, il est indispensable de préciser que l'écriture du premier traîté sur les outils d'atelier et l'élaboration des illustrations qui l'accompagnaient ont situé mon esprit dans la sphère des concepts : les outils d'atelier constituent une espèce singulière, sont dotés d'intentions rusées et matérialisent des principes; si l'un d'eux mourait nous serions alors orphelins d'une idée, privés à jamais d'un savoir-faire. Ces outils ont inventé un geste, une spécificité morale qui les rendent non plus objets mais sujets.

Or, dans le champ qui nous occupe, l'agriculture, les appareils et les outils restent des objets : s'ils aident, amplifient, prolongent, démultiplient, ils ne portent toutefois aucun principe, aucune idée nouvelle. Leur ascendant ultime c'est nous. Ils sont mêlés à nos affaires qu'on avait, il y a très longtemps, commencées sans eux, nos ongles et nos mains travaillaient d'abord tout seuls à l'ouvrage. Aujourd'hui leurs doigts de fer et leurs bras d'acier collaborent avec dévouement mais n'inventent rien. À nos yeux cela ne leur donne pas moins d'importance et nous aurons à cœur, au fil des pages, de les présenter avec toute les considérations qu'ils méritent. Certes ils nous imitent mais ils nous imitent en mieux!

C'est volontairement que nous choisirons d'évoquer aussi bien les outils traditionnels que les engins modernes, car ces derniers dans leur savante mécanique ne sont en fin de compte que la somme complexifiée des fonctionnalités des premiers, avec cette différence, qui n'est pas une différence de nature, que la force dont ils usent est produite par la combustion d'un fossile tandis que les outils de toujours puisent leur énergie aux muscles de nos bras (qui eux-mêmes se sustentent par souci de tradition d'un verre de vin dont la prodigalité élargira d'autant le cœur que nous mettrons à l'ouvrage). Ainsi la moissonneuse-batteuse est un engrenage de râteaux, de faux, de fléaux, tamis, pelles et fourches, elle monte à sa manière le blé au grenier soulevant sans frémir les demi-quintaux que nos épaules jadis supportaient douloureusement en gravissant les escaliers. La botteleuse fait des brassées, ses griffes ferronnées et pressantes unissent les ficelles pour accoucher de grosses balles rondes au cœur desquelles se tassent nos gerbes d'antan.

Anciens, nouveaux, une même nature : au pays de Rossinante, le motoculteur ne s'appelle-t-il pas mula mecánica ?

Pour le public néophite qui n'aurait jamais saisi dans ses mains un piochon, conduit un tracteur, empoigné un râteau ou une fourche, il faut savoir que ces instruments parlent étonnamment, connaissent leur sujet et ont les pieds, ou les roues, sur terre. Ils parlent et ils sentent... le bois, l'herbe coupée, le gas-oil et la sueur. Ils sentent la terre dont ils exhument à chaque saison l'âme endurcie.

Il nous faudra considérer ce petit monde d'un œil fraternel. Il faudra de l'humilité à nos mains frêles quand les gestes solides et adroits des mécaniques viendront les secourir. Il nous faudra saluer leur compassion quand sur nos fronts perleront trois gouttes qui sans eux ruisselleraient par millions. Nous leur pardonnerons les insignifiantes ampoules au creux de nos paumes et les quelques coupures que dans leur franche alliance ces objets nous infligent.

Ainsi dans la nouvelle tâche pédagogique que nous entreprenons, conviendra-t-il d'atteler notre esprit à une analyse oublieuse des principes mais sensible au désir de bien faire et à la fidélité que ces outils manifestent. Il conviendra de passer l'éponge une fois pour toutes sur la détermination excessive, voire monstrueuse, avec laquelle les machines agricoles apportent leur contribution. Elles mettent à notre service tant d'empressement et d'efficacité qu'elles s'exposent à manquer de discernement. Le souci du rendement, le taylorisme forcené qu'elles imposent à leurs mouvements les transforment parfois en soldats qui ne font pas dans la dentelle : les moissonneuses avancent en ligne comme des tanks, les socs pénètrent si vite et si profondément que la paisible prairie en est toute retournée.

Nous ne passerons pas sous silence leurs déplorables excès pas plus que nous n'omettrons de présenter leurs indéniables qualités.

«Sous le roc de ton doux regard d'acier mon cœur a remué...» Jacques Prévert.

«Les chars d'argent et de cuivre Les proues d'acier et d'argent Battent l'écume Soulèvent les souches des ronces...» Arthur Rimbaud

I - La charrue

Justement, de nos jours la charrue aux triples, quadruples, quintuples socs argentés, portée hardiment par un tracteur que fustigent cent chevaux, nous apparaît bien arrogante en comparaison de son modèle initial. L'araire primitif et la charrue de notre grand-père, attelés au percheron et au besogneux tracteur bleu, travaillaient plus mesurément, semblaient presque hésiter, demander la permission avant de pénétrer la raie que leur coutre avait préalablement tracée. La terre répondait, selon ses dispositions, avec dureté ou avec tendresse. Il y a ainsi deux manières de changer la face de notre terre : l'interroger tout en lui montrant qu'on est bien décidé ou bien la forcer avant même de l'avoir caressée.

II - La moissonneuse-batteuse

Son nom déjà en dit long, il prend de la place, semble avoir mangé l'alphabet tout entier, il annonce une idée imposante et ravageuse.

L'objet confirme. Il s'agit d'un engin qui clame à grand fracas qu'il s'occupe de tout, qu'il n'en fera qu'une bouchée. On avait semé quelques mois plus tôt un beau champ de blé, on avait promis à chaque épi qu'il blondirait sous le soleil de juillet. L'épi a grandi mais juillet n'est pas fini qu'on l'abandonne au plus cruel des engins. On regarde de loin, la machine est si énorme qu'on feint de n'y pouvoir rien. La mécanique a décidé du destin, on s'en lave les mains.

La moissonneuse rugit dans les graves, sans jamais s'interrompre, on n'imagine même pas qu'elle puisse s'assagir ou se reprendre. C'est elle qui guillote, secoue, brise, concasse, et transforme en poussières et fétus les espoirs innocents d'une graine : finie l'harmonie des campagnes où mes vagues dorées allaient bercer les bleuets égarés. À chaque tour, la bruyante assassine vient cracher son butin dans la perfide escarcelle garée au coin de la parcelle. Le paysan maintenant se frotte les mains, ses yeux brillent en milliards d'étincelles, il y a des milliards de grains!

De sa casquette il fait signe au gamin...

Marc ne détache pas son regard de la tourmente qui s'étale à ses pieds, sa tête est pleine du bruit qui fait trembler ses cheveux, bruit continu, absolu. Emporté sur le front du mastodonte, il est son œil et sa raison. Il se tient debout près du moissonneur qui donne à la machine des ordres qu'elle connaît déjà, les épis s'inclinent sans comprendre sous les fanons crochus d'un râteau qui n'en finit jamais de les attendre. Les voilà tous rabattus vers l'antre. La bête invincible exécute sa tâche et prend l'enfant à témoin, l'enfant applaudit. L'enfant évite d'imaginer qu'il tombe parmi les épis, se dit qu'il est du bon côté. Il restera jusqu'à la fin du manège puis s'en ira, inquiet, pendant que l'obèse et métallique insecte finira sa razzia et se déplacera sans hâte vers des terres voisines où il perpétuera sa rapine.

Et à nouveau la moissonneuse-batteuse roulera ses mécaniques...

Je suis la bielle qui s'agite, qui balance et qui revient, mon rôle est de danser, de tournailler sans fin. Je ne sais qui j'active ni qui me pousse, on ne m'a pas présenté. Ne faire qu'un geste et le répéter, ne jamais s'attacher. On m'a dit t'as du grain à moudre, ne t'en va pas plus loin. Il existe dans le monde des douceurs et des grains qu'on ne m'a pas présentés. Mon rôle est de danser, mon rôle est de chanter :

Petits épis, restez tout fins! Petits épis, restez sereins!

Hélas! Les trémolos sous la trémie sont assourdis par le billot.

Nous nous en tiendrons là pour la moissonneuse-batteuse, on lui a laissé sur ces pages une place proportionnelle à celle qu'elle occupe dans les champs. Oublions-la sous le hangar où elle aime à passer finalement le plus clair de son temps.

III - La faux

Une aile de faucon se précipite en rase-motte au-dessus de la prairie. Là où l'aile a passé la surface de la terre s'est subitement rabaissée.

Le faucheur a des airs de camarde. Il lui a volé ce matin son outil funèbre, il commence par aiguiser l'instrument puis s'attaque aux graminées par des volées de coups bas. Sur le cerisier, dans un coin du pré, se dresse la Faucheuse déguisée en épouvantail, elle fait ses croix pendant qu'au clocher du village sonne le glas et que là-haut s'esquive l'aile brune du faucon.

« Armé de la faux meurtrière il abat les têtes des épis dorés »

Nicolas-Jean Hugou de Basseville

IV - Le piochon

Avec la terre dont il est l'enquiquineur officiel, il n'est pas si méchant qu'il n'y paraît. De son bec pointu il cherche à voir ce qu'il y a dedans et, quand il a fini de gratouiller, il change de côté et poliment la caresse pour remettre tout en ordre. C'est toujours un peu raté.

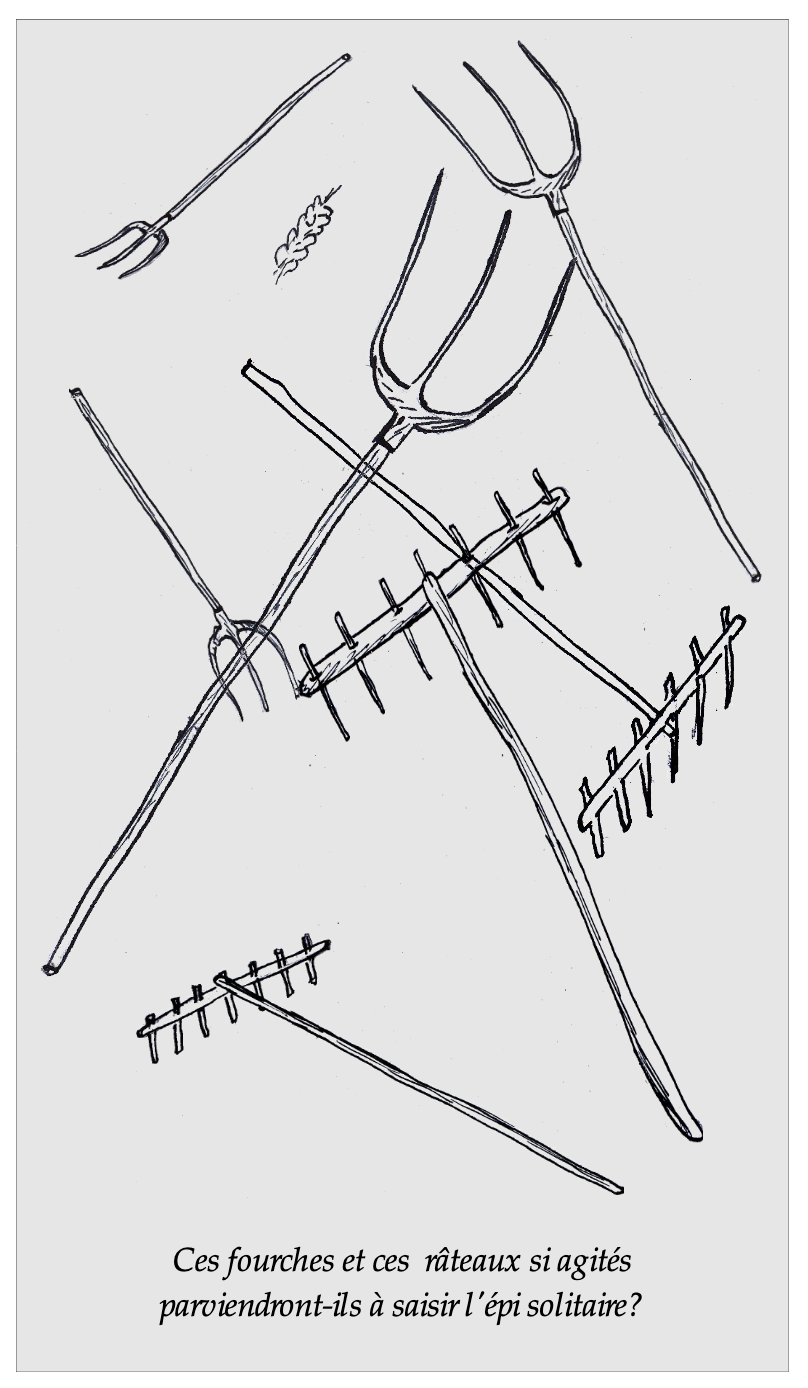

V - La fourche et le râteau

Pousser, lever, jeter. Tirer, baisser, laisser. Si contraires dans leurs façons, si proches dans leur constitution.

Il arrive que l'on ratisse avec la fourche mais, privée de sa piquante malice, elle rate plus qu'elle ne ratelle. Le râteau fait pire quand on le somme d'enfourcher, il montre à l'envers toutes ses dents en faisant croire qu'il est méchant, il ne ramasse finalement que trois brins dont il ne sait plus comment se débarrasser. Non! Chacun sa mission! La fourche enfourche, le râteau racle. La fourche soulève, déplace, vite il lui faut se retirer, le râteau amasse, entasse, il lui faut se secouer. Pendant ce temps, nos échines courbées ont bien du mal à résister. Au temps des fenaisons, un ballot jeté par-dessus l'épaule vaut bien cent coups de râteau. Près des meules, la fourche nous laisse fourbus, le râteau ratatinés. Ces fourches et ces râteaux si agités parviendront-ils à saisir l'épi solitaire?

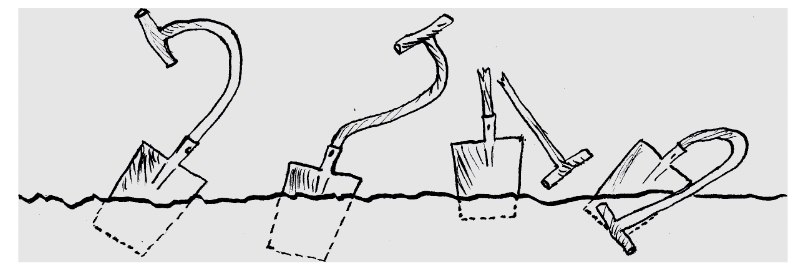

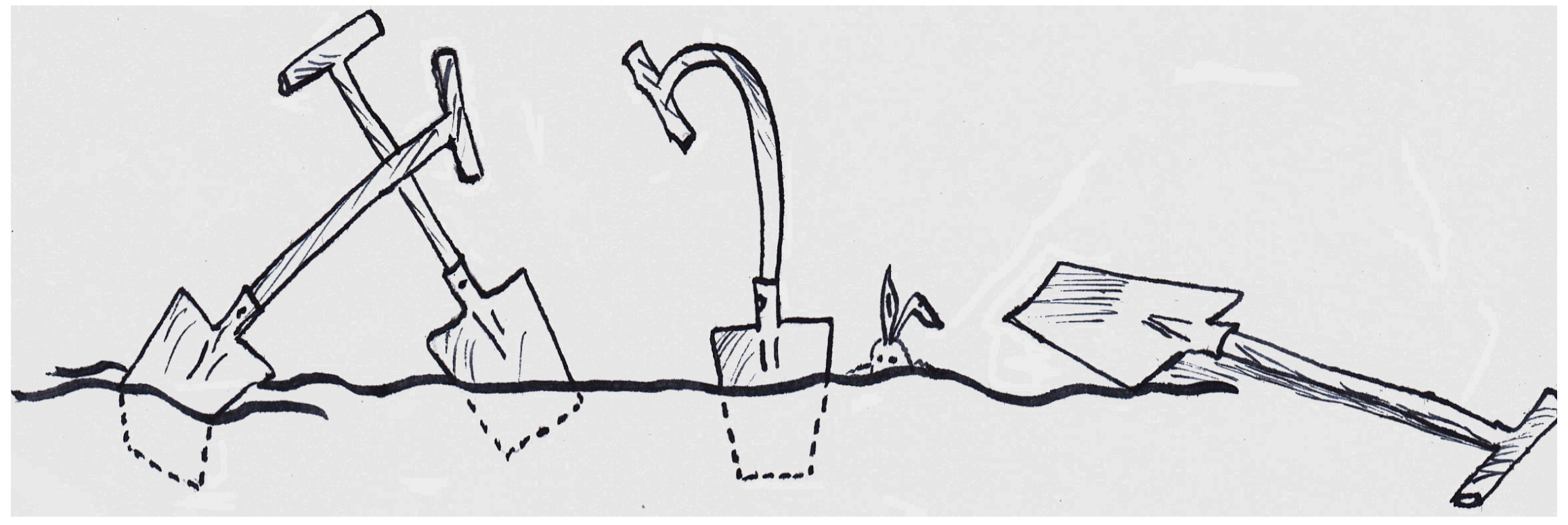

VI - La bêche

Des instruments à manche c'est, avec la pelle, l'un des moins compliqués. Pièce franche, elle se tient droite, prête pour fractionner la surface qu'on lui oppose. Elle nous offre deux appuis, l'un pour le pied, l'autre pour nos mains mais la bêche ne va pas plus loin, elle s'arrête et attend, attend qu'on la pousse... Que la terre est ferme!

Si par malheur le petit clou planté dans sa colerette vient à se casser, on est gros-jean comme devant, un manche inutile à la main, un fer au pied enfoncé dans la brèche.

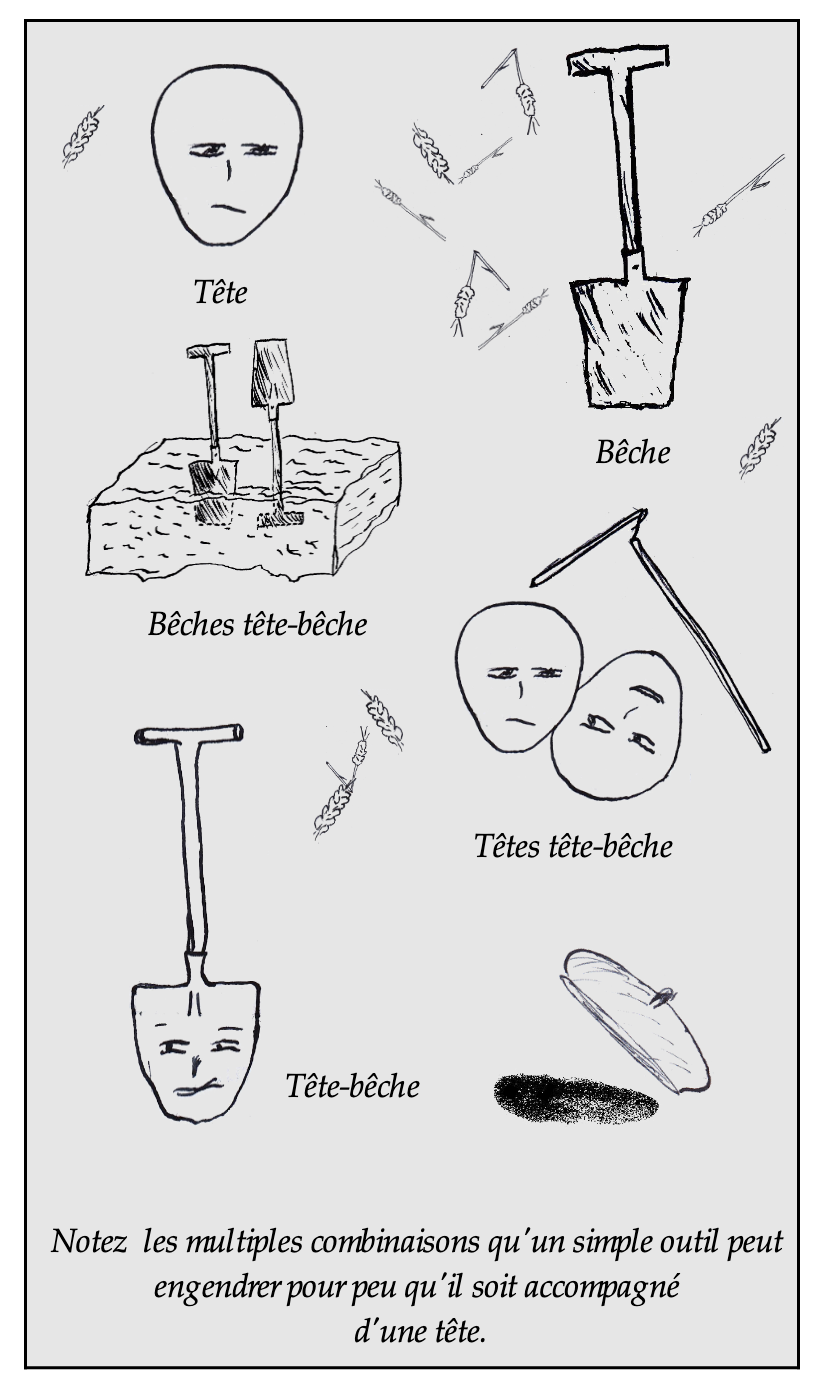

Mais si le but est atteint, tout le terrain qu'elle aura manipulé se retrouvera tête-bêche, il montrera sa face sombre, son air grumeleux. Il nous suffira d'une inspiration pour faire monter sa fraîcheur oubliée. Notez les multiples combinaisons qu'un simple outil peut engendrer pour peu qu'il soit accompagné d'une tête. Bêche, tête-bêche, Bêches tête-bêche, Têtes tête-bêche, Tête.

Conclusion

Cette courte analyse des outils agricoles permettra au curieux d'appréhender l'esprit paradoxalement docile et buté qui anime cette famille campagnarde. Inutile de poursuivre notre expertise tant l'ensemble de ses membres du plantoir au concasseur, sèmeront les mêmes vertus, grinceront des mêmes abus. Cependant énumérons-en certains afin de mesurer la diversité de leurs applications et la richesse de leur lignée : la bineuse, la sarcleuse (sarculum), l'ensileuse (σ ε ι ρ ο ́ ς, σ ι ρ ο ́ ς), la racolleuse, la bichonneuse, la sulfateuse (sulfatere) ou flytox des vergers, le rotovateur (rotatore elevator), le girobroyeur, la faucheuse ou ciseau des champs (campus cisellum), la déchaumeuse, la faneuse, le franc-tireur, la kalachnikov, l'entremetteuse, le vibrocasseur, l'épandeur, l'assommoir (seminare), la plantureuse, la rampoteuse, la bobinette à miroir, le raton-laveur, et pour finir le receptacle ultime du labeur de nos outils, la communis remulculare : la remorque commune.

Bruno Merle, Lyon 1958, a travaillé de longues années en Andalousie d'où il publie ses premiers recueils de poésie. Il est en symbiose avec cette terre du sud, depuis les sierras où paissent les taureaux jusqu'aux longs chemins de transhumance parcourus chaque printemps par les troupeaux. De retour dans sa région d'origine, il anime des ateliers d'écriture, présente ses textes à travers des lectures musicales. Pour lui, l'écriture doit interroger sa légitimité face à l'objet, au paysage, face à l'autre. Pour éviter l'imposture l'écriture doit parfois se pencher sur elle-même, être son propre sujet, le poème devenir l'objet.

Bibliographie

TheBookEdition : Méridienne

Chez l'auteur : Parole d'oiseau, L'atelier, petit traité sur les outils, Analyse comportementale des outils agricoles en milieu naturel

Éditions BoD (achat en ligne Fnac, Cultura etc...) : Dans la Manche de Don Quichotte, Ombre portée, La Poutre et le Mot