Le sacre du printemps

Inès P. Kubler

Huit enluminures — 2025

L'éveil de la nature nous enchante après les longs mois d'hiver, pourtant, camouflée dans les chants d'oiseaux et le parfum léger de la flore renaissante, la violence de l'élan vital pour perpétuer la vie est bien au cœur de la belle saison. La peau des bourgeons se déchire pour faire venir la fleur, la parade des oiseaux cache

d'impitoyables compétitions…

Ginseng, la racine de vie est un texte de l'écrivain russe Mikhaïl Prichvine (1933) qui relate avec souffle et poésie des instants de vie dans la Taïga. Parmi bien d'autres choses, il nous fait percevoir toute l'intensité des combats de cerfs pour la conquête des femelles. Des joutes à la vie, à la mort , où la renaissance du monde semble se

jouer dans chaque impact.

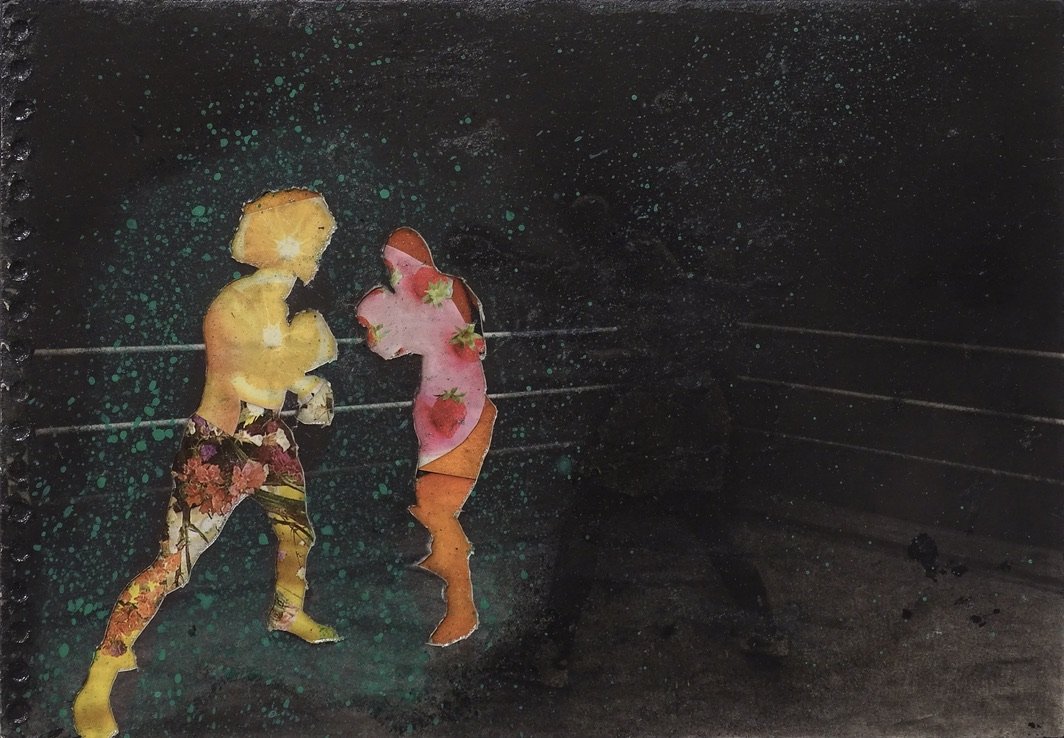

Habitée par cette lecture, j'ai retrouvé les pages d'un fragment de livre qui m'avait attirée pour les scènes de boxe qu'il contenait. J'en ai retranché les figures et noirci le décor pour ne conserver que les silhouettes devenues abstraites des combattants.

Leurs gestes ainsi dégagés — esquives, élans, impacts suspendus — semblent osciller entre confrontation et chorégraphie. Enluminés de papiers imprimés de fruits et de fleurs et auréolés d'une sueur verte, ces personnages sortis de la pénombre dans une tache de lumière, exécutent une danse chamanique pour célébrer la pulsation régénératrice du printemps.

En périphérie de ces scènes, des silhouettes à peines visibles rôdent, fantômes d'un hiver qui n'a pas dit son dernier mot.

Technique mixte : Découpes, fragments de magazines, pastel sec, peinture acrylique, vernis brillant. Contre-collés sur bois — 2025. Pièces uniques, format 15,8 x 22,7 cm

Inès P. Kubler explore ce territoire fragile où les objets ordinaires deviennent des vivants provisoires. Née en 1971 à Oviedo et installée à Strasbourg, elle porte en elle une double sensibilité : celle du regard construit — formé aux arts appliqués, à l’architecture intérieure, à la peinture décorative — et celle, plus souterraine, des matériaux qui s’altèrent, se transforment, persistent.

Son œuvre naît souvent d’une rencontre fortuite : un fragment, un débris, un reste. Elle recueille ces formes modestes comme on ramasse des talismans, attentive à ce qu’elles murmurent encore du monde. Dans son atelier, ces objets redeviennent possibles. Recouverts, assemblés, hybridés, ils échappent à leur destin trivial pour devenir des figures sensibles — entre relique, organisme et vestige.

Ce qui guide Kubler, c’est l’intuition. Une économie de moyens, un goût pour l’accident, pour les matériaux qui résistent ou cèdent. Cire, carton, papier, bois, aluminium, végétaux… tout tient à un fil, et pourtant tout se maintient. Elle travaille comme on écrit les premières phrases d’un récit : sans chercher la perfection, mais en laissant s’ouvrir une brèche où le sensible peut apparaître.

Ses séries — Herbiers, Sols / Sous-sols, L’Heure du loup — composent ainsi une cartographie intime de la matière, un inventaire de formes fragiles qui questionnent notre rapport au vivant, au temps, à l’impermanence. Dans ces objets réanimés, quelque chose circule : un souffle, une mémoire, une inquiétude, peut-être une grâce.

Inès P. Kubler nous rappelle que le monde ne se comprend que par fragments — et que ce sont parfois les objets les plus humbles qui en disent le plus long.